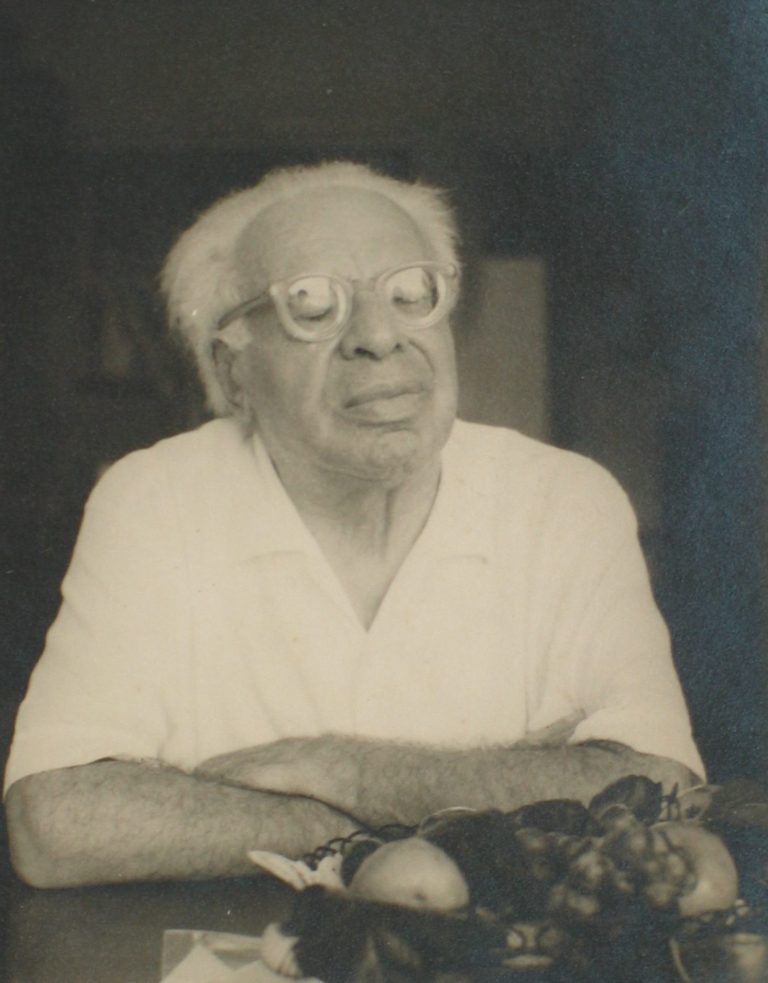

Leo Kestenberg

Leo Kestenberg (1882-1962), der heute zu den einflussreichsten Musikpädagogen und Kulturpolitikern des 20. Jahrhunderts zählt, war ein überaus vielseitiger, weitblickender und leidenschaftlicher Pianist, Musikpädagoge und Musikpolitiker.

Für den freien Sozialdemokraten bedeuteten Musik und Sozialismus stets eine unzertrennliche Einheit. Als Musikpädagoge war er erfüllt von den aufkommenden reformpädagogischen Ideen seiner Zeit. Er glaubte an die Idee einer Erziehung zur Menschlichkeit mit und durch Musik und stellte von Anfang an das „Allgemein-Musikalische, das Menschlich-Lebensvolle über Virtuosentum und Einseitigkeit." Sein Leben lang strebte er danach, „in der Musik ein Mittel zu finden, welches den Menschen in seinem ganzen Wesen so unmittelbar beeinflussen kann, daß er zu einer höheren Einheit seiner selbst gelangt." Dabei war er kein Utopist, sondern er verstand es meisterlich, seine Ideen praktisch und unmittelbar umzusetzen.

Israeli Music Archive

Geboren wird Leo Kestenberg am 27. November des Jahres 1882 in Ruzomberok, dem damals ungarischen Roszahegy, das beim deutsch sprechenden Bevölkerungsteil Rosenberg heißt. Etwa vier Jahre später übersiedelt Kestenbergs Vater, ein jüdischer Kantor, mit seiner Familie nach Prag und dann nach Reichenberg, wo er eine Stellung als Oberkantor des jüdischen Tempels annimmt. Zu dieser Zeit ist Kestenberg 7 Jahre alt.

Israeli Music Archive

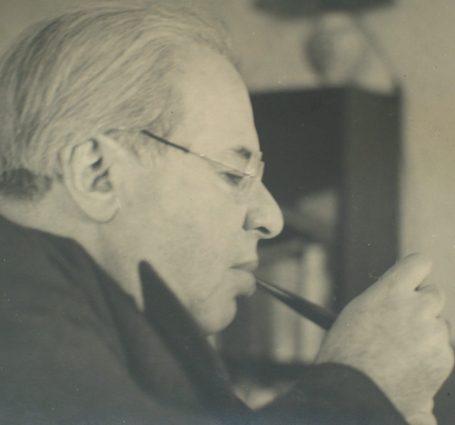

Kestenbergs erste Laufbahn ist die eines Konzertpianisten. Seinen frühesten Klavierunterricht erhält er vom Vater, als junger Teenager wechselt er zu Musik-direktor Gustav Albrecht in Zittau. Nach Beendung des Untergymnasiums (Mittlere Reife), gerade einmal 15 Jahre alt, geht Kestenberg nach Berlin, um sein Klavier-studium bei Prof. Franz Kullak fortzusetzen. Zwei Jahre später wird er in die Weimarer Klavierklasse des berühmten Pianisten, Musikästhetikers und Komponisten Ferruccio Busoni aufgenommen. Die Begegnung mit Busoni ist für Kestenberg überaus bedeutsam und bestimmt die Richtung seines späteren Denkens und Handelns.

Erste Konzerterfahrungen gewinnt Kestenberg als Mitglied der Josefstädtischen Militärkapelle, in der er im Jahre 1900 seinen Militärdienst absolviert. Vier Jahre später, im Alter von 22 Jahren, debütiert er als Konzertpianist in seiner Heimatstadt Reichenberg mit Liszt. Im Jahre 1908 erhält Kestenberg seine erste Stelle als Klavierlehrer am Stern´schen Konservatorium Berlin. Zu dieser Zeit hat sich auch sein Ruf als Liszt-Interpret in Berlin gefestigt. Schon bald übernimmt er eine zweite Stelle am Klindworth-Scharwenka Konservatorium, wo er eine Klasse junger angehender Pianistinnen leitet.

Israeli Music Archive

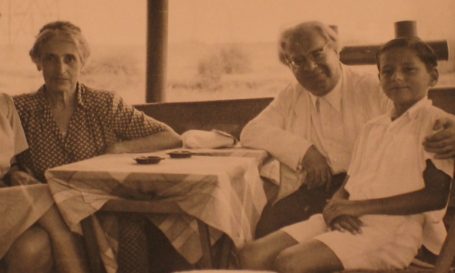

1908 heiratet er Grete Kussel, mit der er zwei Töchter, Ruth und Rachel haben wird. Grete ist ihm bis zu seinem Lebensende eine geist- und humorvolle Partnerin und wird allseits als eine liebevolle und gute Gastgeberin geschätzt.

Kestenberg ist als überzeugter Sozialdemokrat auch politisch und kulturell engagiert. Von 1905 bis ins Jahr 1933 veranstaltet er die stets gut besuchten Mittagskonzerte für die Arbeiterschaft an der Berliner Freien Volksbühne, zu denen international renommierte Interpreten und Dirigenten eingeladen werden. Das aus Arbeitergroschen erbaute Theater wird bald zu einem musikalischen Zentrum für Konzerte auf höchstem Niveau. Die ambitionierten Programme umfassen Kompositionen vom Mittelalter bis zur zeitgenössischen Musik. Später wagt Kestenberg mit der Einrichtung der Krolloper (1927-31) als einer der Moderne verpflichteten Volksoper ein weiteres, aus seiner sozialistischen Überzeugung hervorgehendes Experiment.

Während des ersten Weltkriegs wird Kestenberg Redakteur des Bildermann, einer pazifistischen Kunstzeitschrift für Arbeiter mit Originallithographien und literarischen Texten, die von Paul Cassirer herausgegeben wird. Aus dieser Zeit rühren seine teils lebenslangen Freundschaften mit den bildenden Künstlern und Autoren Ernst Barlach und Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, Max Liebermann, Max Slevogt und Else Lasker-Schüler.

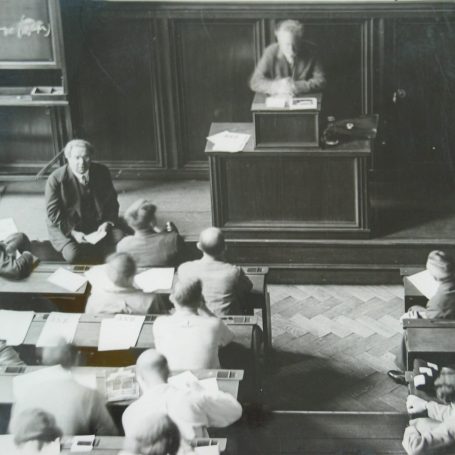

Im Jahre 1918, als Kestenberg bereits Mitte dreißig ist, wird er als Referent für musikalische Angelegenheiten in das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung berufen. Dieses Datum ist der Beginn einer 14-jährigen Amtszeit, in der er mit einer umfassenden Reformierung des preußischen Musikerziehungswesens, der sogenannten Kestenberg-Reform, Geschichte schreibt. Auf der Basis seines Buches Musikerziehung und Musikpflege (1921) wird erstmals an Kindergarten, Volksschule und höheren Schulen ein geregelter, staatlich geprüfter Musikunterricht eingeführt.

Israeli Music Archive

An der von Kestenberg erweiterten Akademie für Kirchen- und Schulmusik, der ehemaligen Akademie für Kirchenmusik, werden nun auch wissenschaftlich, künstlerisch und pädagogisch versierte Musikstudienräte ausgebildet, die das Fach „Musik" (voher: "Gesang") lehren und den Platz des Gesangslehrers alter Schule einnehmen. Mit der damit verbundenen Einführung einer Prüfungsordnung für das künstlerische Lehramt an höheren Schulen (1922) erreicht Kestenberg schließlich die gesellschaftliche und finanzielle Gleichstellung des Musikstudienrates mit allen anderen akademisch gebildeten Lehrkräften höherer Schulen.

Israeli Music Archive

Gleichzeitig richtet Kestenberg ein Seminar für Musikerziehung an der von ihm reformierten Berliner Hochschule für Musik ein, das zu einer der ersten reform-pädagogischen Ausbildungsstätten für Privatmusiklehrer wird.

Mit der Gründung und Leitung einer Musikabteilung am Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht wird es Kestenberg möglich, auch über Preußens Grenzen hinaus reformpädagogisch zu wirken. In den Jahren 1921-1928 werden von hier aus insgesamt 8 Schulmusikwochen (seit 1937 Reichsschulmusikwochen) organisiert. Diese wurden in der Bundesrepublik Deutschland seit 1955 als Bundesschulmusikwochen zunächst vom Verband Deutscher Schulmusiker und in jetziger Form vom Bundesverband Musikunterricht weiter geführt.

Eine seit 1929 von Kestenberg herausgegebene Buchreihe, Die Musikpädagogische Bibliothek, wird ebenfalls bis heute fortgeführt.

Israeli Music Archive

In seiner Berufungspolitik zeigt sich Kestenberg als ein umsichtiger, mutiger Neuerer, der auf musikalischer Ebene viel zum gerühmten Glanz der „goldenen 20er Jahre" Berlins beiträgt. Es gelingt ihm, so grundverschiedene Komponisten wie Schreker, Pfitzner und Busoni oder Hindemith und Schönberg für leitende Positionen in Berlin zu gewinnen. Auf seinen Einfluß werden u.a. die Pianisten Artur Schnabel und Leonid Kreutzer als Professoren der Hochschule für Musik verpflichtet. Bedeutende Dirigenten wie Klemperer und Kleiber kommen auf den Ruf Kestenbergs ebenfalls in leitende Funktionen.

Der Zusammenbruch der Weimarer Republik führt zu einem drastischen Einschnitt in das Kestenbergsche Reformschaffen. Als Jude, Künstler und Intellektueller, als Sozialdemokrat und Förderer der Moderne verkörperte Kestenberg gleich mehrere nationalsozialistische Feindbilder. Kestenberg ist erst fünfzig Jahre alt, als er im Jahre 1932 auf Druck der Partei in den Zwangs-Ruhestand versetzt wird.

Israeli Music Archive

Israeli Music Archive

Nach Hetzkampagnen und körperlichen Angriffen auf seine Person verläßt Kestenberg im Jahre 1933 die Stadt Berlin und geht mit seiner Familie ins Exil nach Prag. Hier ist er Mitbegründer der Gesellschaft für Musikerziehung (Společnost pro hudební výchovu, S.H.V. ), dem Vorläufer der heutigen International Society for Music Education, ISME, deren Referat für internationale Beziehungen er leitet. Die drei ersten internationalen Kongresse in Prag, Paris und in der Schweiz werden unter seiner Leitung organisiert.

Im Jahre 1938, als Deutsche Truppen die Tschechoslowakei besetzen, ist Kestenberg zum Verlassen Prags gezwungen. Er immigriert mit seiner Familie über Paris nach Palästina, heute Israel, das zu seiner neuen Heimat wird. Dort nimmt er das Amt des General Managers des von Bronislaw Hubermann gegründeten Palastine Orchestra (heute: Israeli Philharmonic Orchestra) an.

Israeli Music Archive

Israeli Music Archive

Erst nach seinem freiwilligen Rücktritt im Jahre 1945, als Kestenberg bereits 63 Jahre alt ist, kehrt er zu seinem musikpädagogischen Wirken zurück. Er gründet die Midrasha leMenchanchim leMusika, ein Seminar zur Ausbildung von Musiklehrern, das bis heute exisitert und das er bis zum Jahre 1952 leitet. Im Alter von 70 Jahren übergibt Kestenberg sein Amt an seinen Nachfolger, Dr. Herzl Shmueli.

Seit 1953 leidet Kestenberg an einer voranschreitenden, unheilbaren Erblindung, die ihn in seinen äußeren Aktiviäten stark beschränkt. Er konzentriert sich auf den Klavierunterricht. Schließlich sind es seine privaten Schülerinnen und Schüler, die von seiner starken musikpädagogischen Vision profitieren und sie in ihrer eigenen Arbeit fortsetzen. Einige von ihnen haben als Pianisten oder Musikpädagogen heute selbst internationale Geltung erlangt, wie z.B. Menachem Pressler, Sigi (Alexis) Weissenberg, Avraham Sternklar oder Ricci Horenstein.

Am 13. Januar 1962 stirbt Kestenberg, der nun vollkommen erblindet ist, im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Angina Pectoris in Tel Aviv.

Israeli Music Archive

Videos und Zeitzeugenberichte

Wie war Leo Kestenberg als Mensch? Wie hat er gelebt und gewirkt? Zeitzeugen aus Israel, Europa und den USA, darunter auch die Enkelin Kestenbergs, erzählen über ihre ganz persönlichen Begegnungen mit dem Pianisten, Pädagogen und Musikpolitiker.

Sie alle lernten „Professor Kestenberg" als junge Menschen kennen, die auf der Suche nach dem eigenen Weg waren. Er war ihnen eine hoch geachtete Respektsperson, aber auch ein engagierter Lehrer, väterlicher Freund und Mentor, der begeisterte und Welten öffnete...

Mit einem Doppelklick auf die Videos können Sie das Video-Fenster vergrößern.

🏗️ Dieser Teil der Seite befindet sich derzeit im Umbau 🚧

Dr. Judith Cohen

Tel Aviv, IL

Ricci Horenstein

London, GB

Avraham Sternklar

New York, USA

Joseph Tal

Tel Aviv, IL

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.